看護過程における関連図とは

関連図とは、収集した情報と情報のつながりを図式にすることです。

関連図を書くことで、患者さんを取り巻くそれぞれの情報を断片的にみるのではなく、俯瞰してみることができます。

そして、患者さんと病態、生活背景、心理的状態の全体をみることで、適切な看護ケアとは何かを明確にすることができます。

自分の把握している情報が偏りすぎていた=情報収集が不足していた!ということや、自分の思い込みで看護診断をしていた!なんてことも、関連図を書くことでわかるため、関連図は非常に大事なツールなのです。

ちなみに「関連図」は、学校や実習分野によって「全体像」「病態関連図」「問題関連図」などと呼び方が変わります。

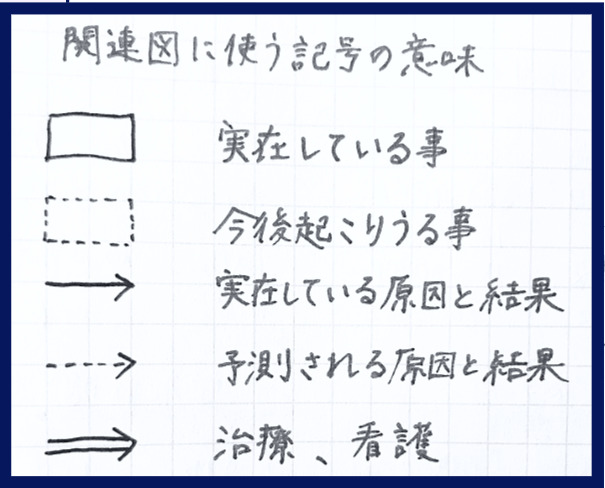

関連図に使う記号の意味一覧

基本的に図の中心側から外側に向かって、

原因→結果(原因)→結果(原因)→結果(原因)→結果

という関係性が成り立つようにデータを配置し矢印を書いていきます。

記載する内容としては

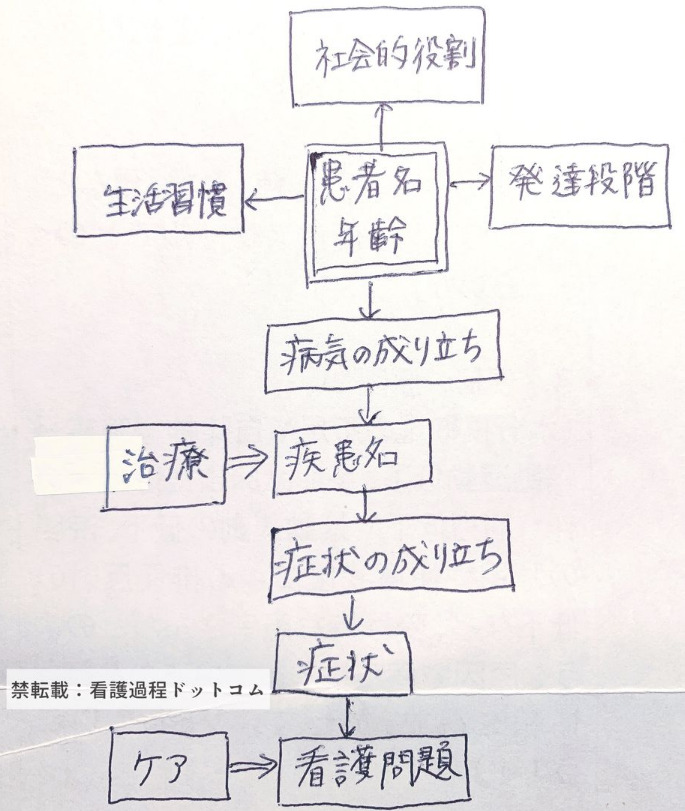

関連図に記載する項目はこんな感じ!

①患者の年齢と性別

②病態、疾患や症状、治療

③検査データ

④使用薬剤

⑤発達段階、家族背景、家族内での役割

⑥健康課題、看護問題

これを活用して関連図を書くとこうなります。

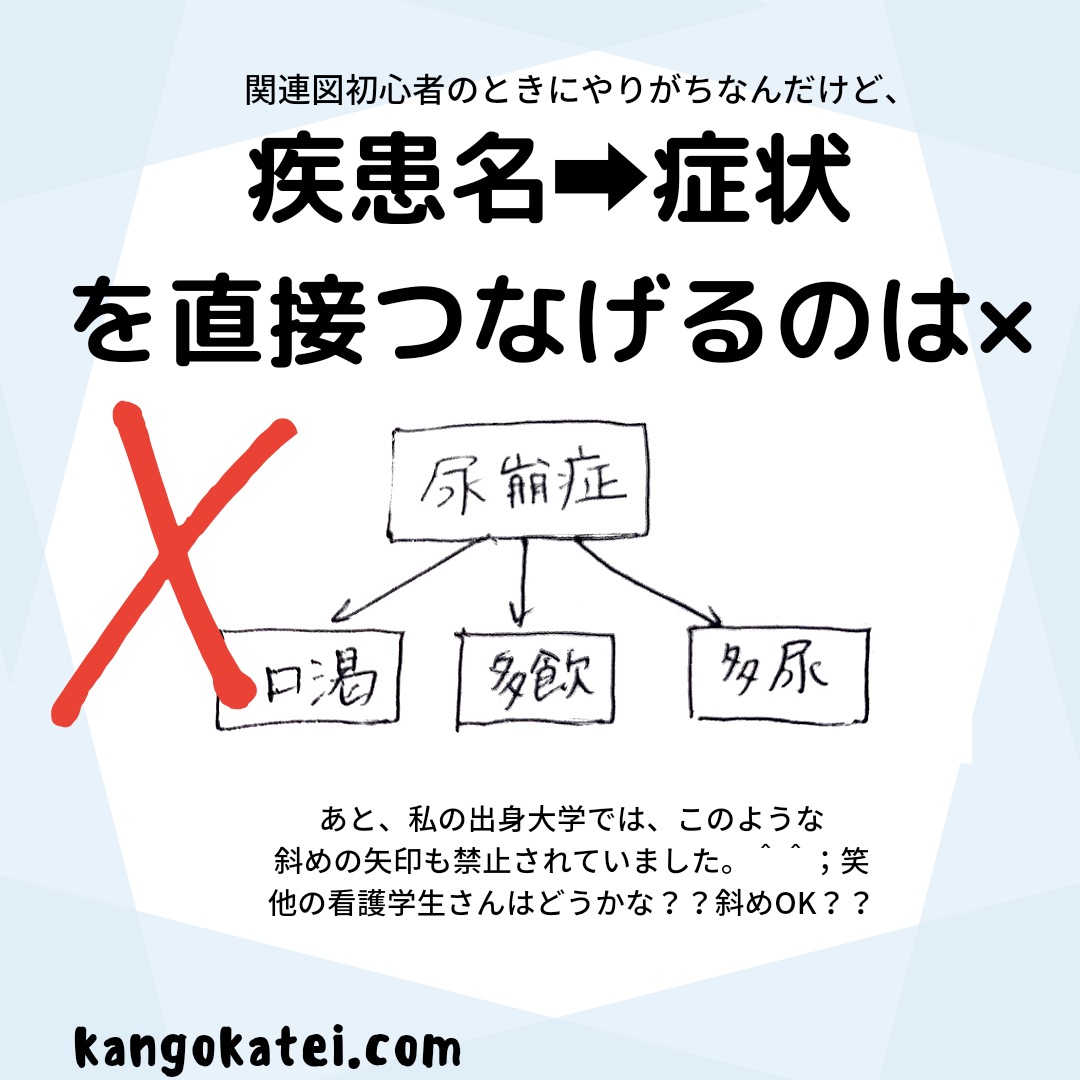

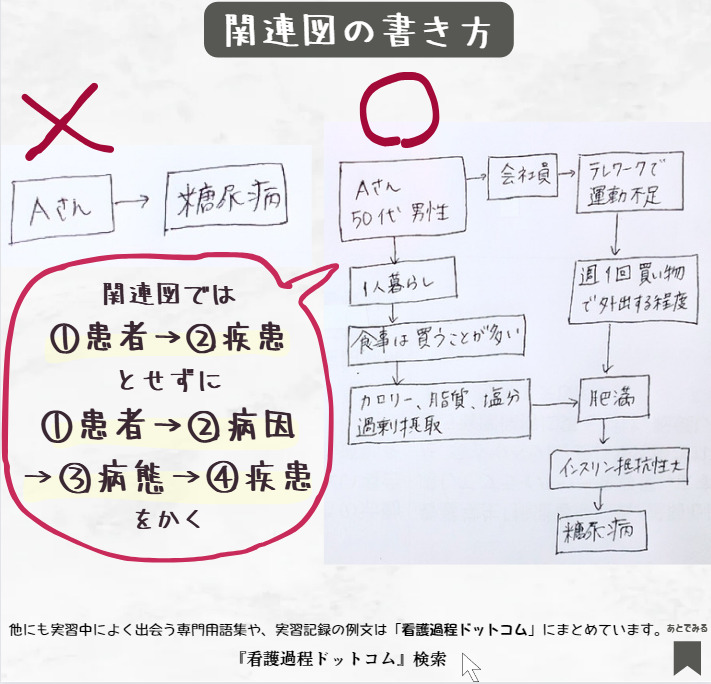

関連図のダメな見本

こんな感じで、疾患の名前から症状が直接でてくる関連図を最初のうちは書いてしまいがち。

因果関係がきちんと成り立っているという意味ではOKなのですが、

実習記録としては、NG例になります。。

ではどのように改善したらいいのか??

関連図を書くステップをまとめてみました。

関連図の書き方簡単9ステップ

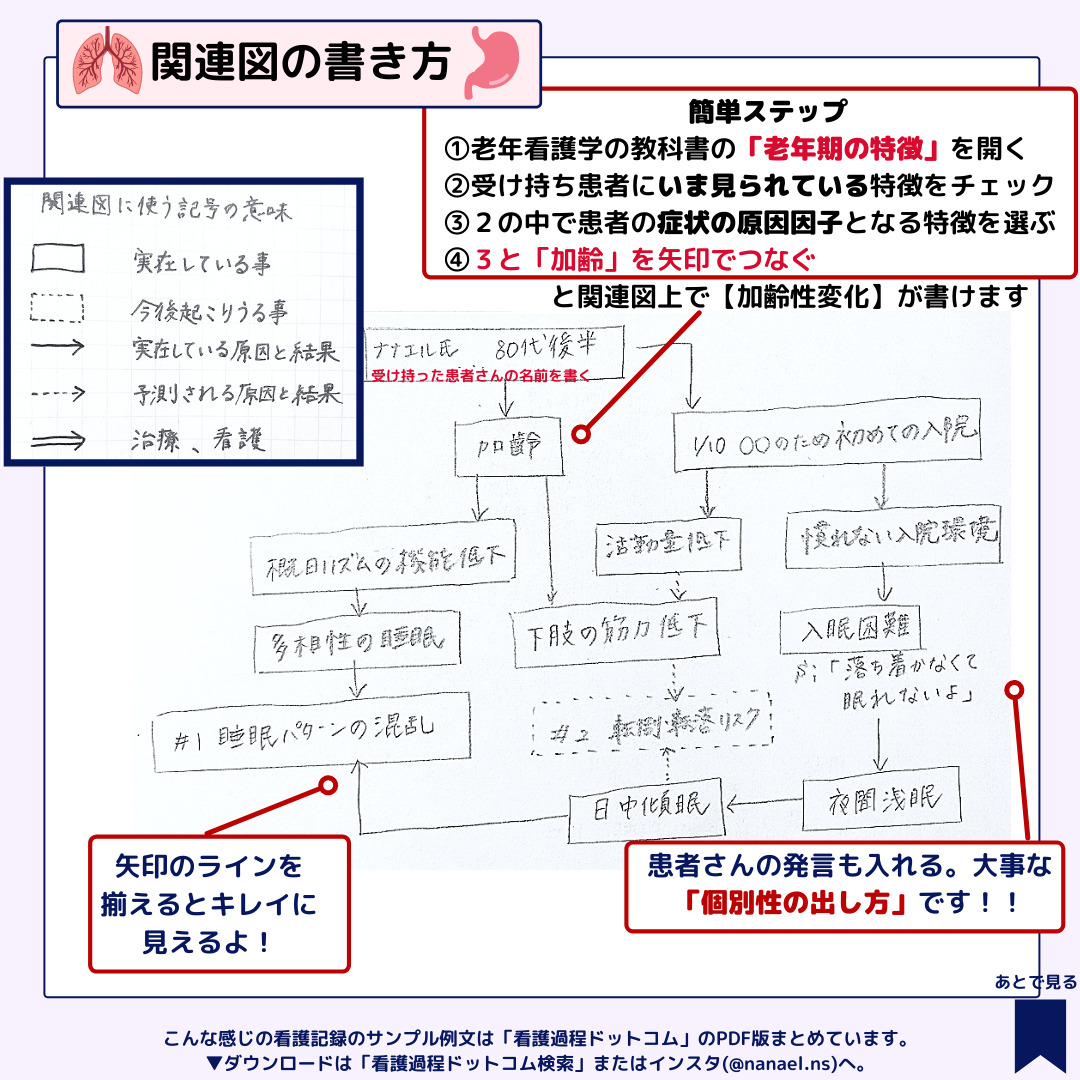

いろいろな書き順がありますが、この順番で書くとすっきり書けます。

関連図を書く順番

- 疾患を発症する原因因子

- 疾患を発症する機序

- 疾患名(診断名)

- 疾患により症状が発生する機序

- 患者にみられている症状

- 現在患者に行われている症状に対する治療

- 治療によって起こる副作用

- 病態によって障害される患者の生活への影響(看護問題)

- 看護問題に対する看護ケア

配置にこだわらずに書き進めること

配置にこだわるあまり、同じ項目を書いて消して場所を変えて…を繰り返す看護学生さんを見かけます。

関連図の配置にルールはないので、配置に時間を割くのではなく、各項目が正しいつながりを持って結ばれているかに気を付けて書き進めるのがお勧めです。

といいつつ、私も看護学生の時は洗練された関連図を書くために試行錯誤していました。その時実践した方法としていくつか方法をピックアップします。

- 付箋に項目をかいて用紙上で並び替えて、最後に用紙に書き写す

- マインドマップアプリを使ってスマホやパソコンで位置関係を決めてから用紙に書く

- 参考書の関連図の配置をベースにして自分の患者用にアレンジする

最終的には、用紙に直接書き進めるようになりましたが、慣れるまでは一旦このような方法をとるのも良いかもしれないです。

参考書の病態関連図を丸写しすると、患者さんとかけ離れた不必要な情報が詰まった関連図になってしまうリスクがありますので、必ず実際の患者さんの状況を確認しながら書きましょう!

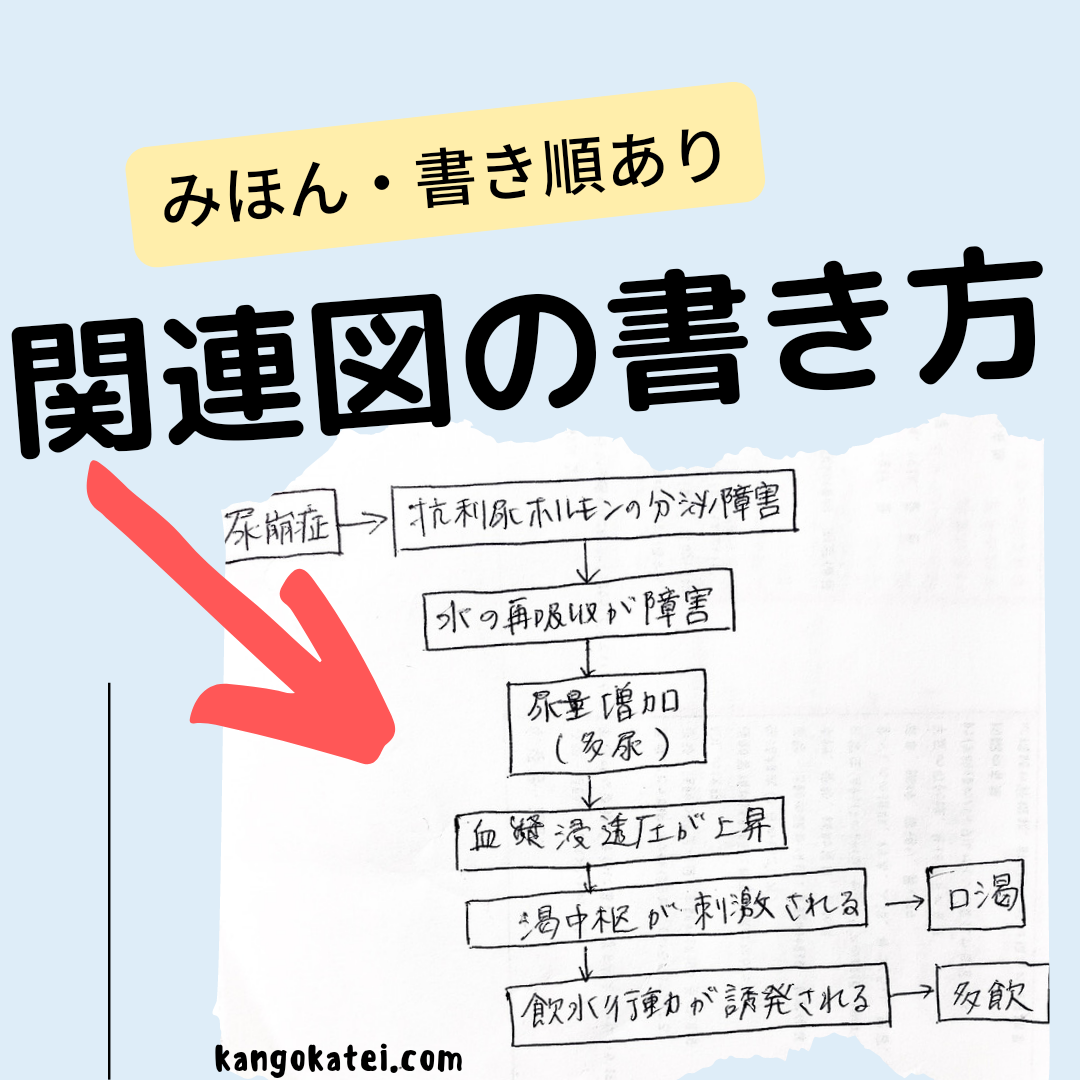

病態関連図を3ステップで書く方法

先ほど書いた「関連図の書き順9ステップ」のうち、ステップ3~5について。

ここは原因→症状ではなく、症状から原因を掘り下げるという方法もあります。

参考書を使って患者さんの病態を整理する

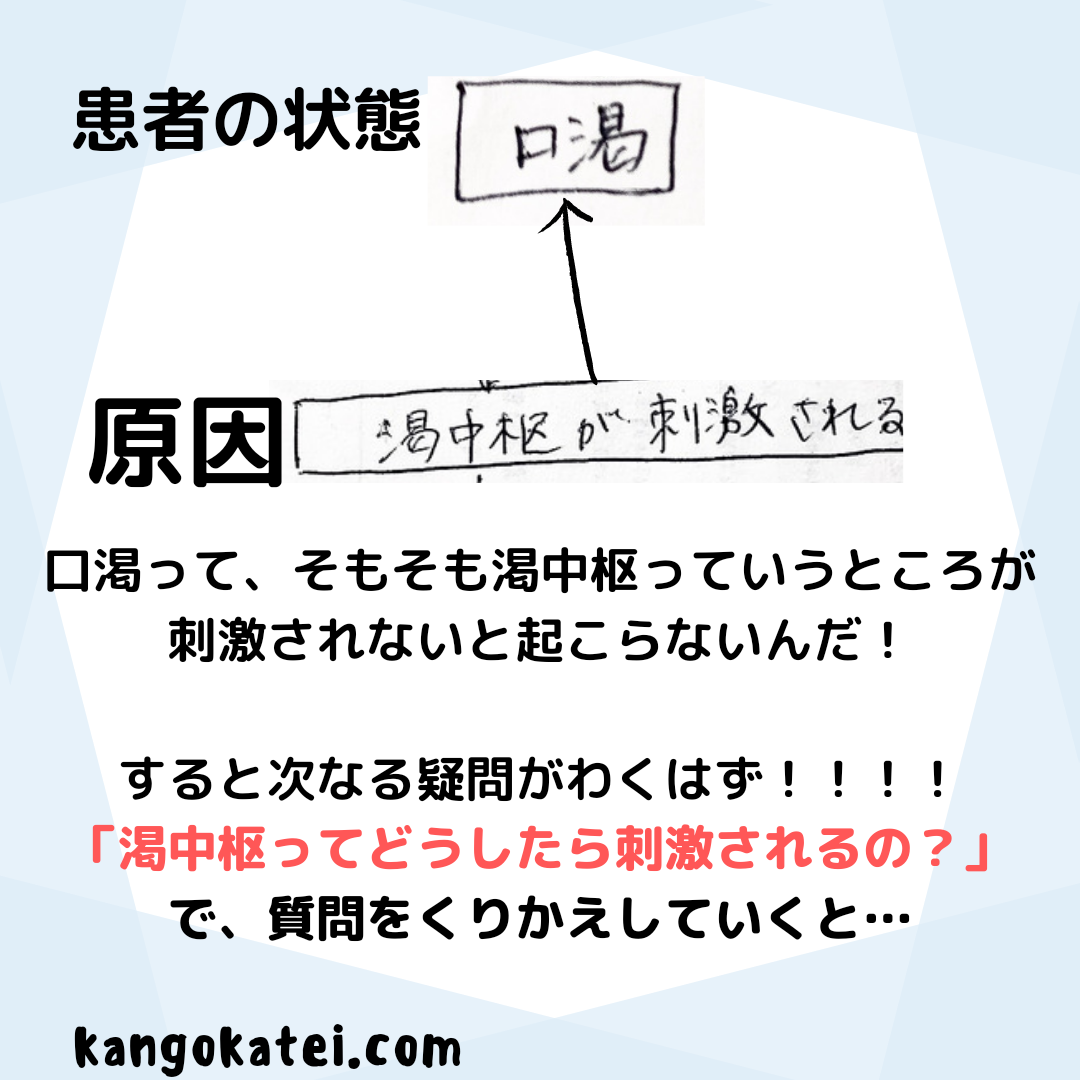

参考書を使って、口渇がおこる原因を突き止めます。

口渇が起こるには、渇中枢が刺激されるということがわかりました。

そこでさらに「なぜ?」と自問して

ん、どうやったら渇中枢は刺激されるんだろう?

「渇中枢を刺激する因子」を調べていくわけです。

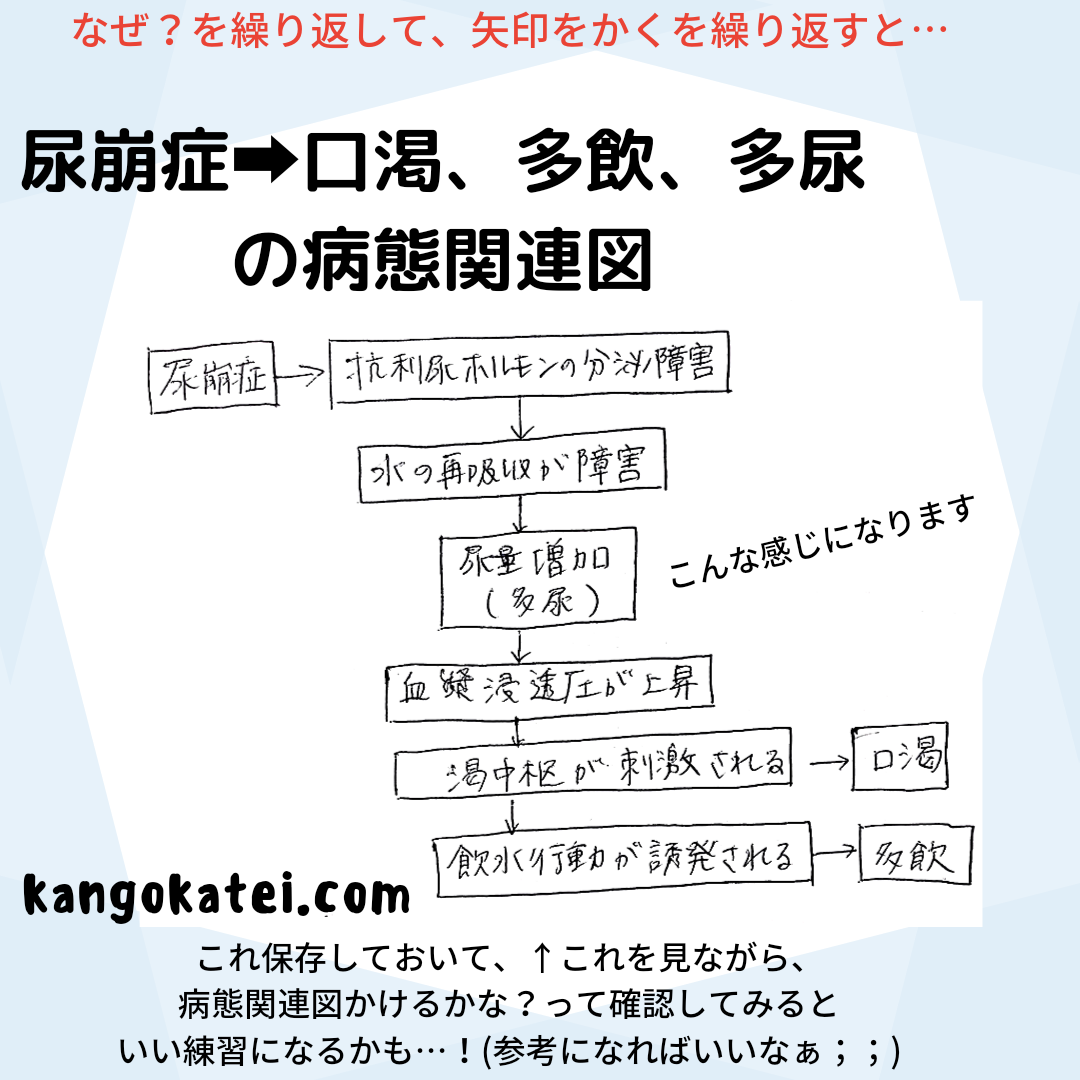

この作業を繰り返していくと、関連図がこんな感じで出来ます。

このように書きすすめることで、

尿崩症→口渇

と疾患名と症状を直接むすびつけることなく

症状がどのような機序で起こるのかを明確にすることができます。

個別性を入れること

この関連図での個別性ってどこにあるの?

「1人暮らしで食事は(自炊せずに)買うことが多い」や、「テレワークで運動不足」とか「週1回買い物で外出する程度」など

患者さん特有の情報を入れることで個別性の高い関連図になります。

完璧な関連図を書くためのチェックリスト

関連図を書いた後、簡単にセルフチェックできるよう

項目をリストにしてみたので活用してみて下さいね。

関連図セルフチェックリスト

(1)矢印がしっかり因果関係になっている(実際に指で矢印をさかのぼって確認してみよう)

(2)項目が途中でとぎれていない(本当は関連しているはずの項目同士が孤立していて結ばれていない)

(3)要因が1つの場合、本当に原因は1つか?(不足している情報はないか)

(4)患者に現れている症状はすべて書いてあり、不足していないか?(患者にみられている症状は全て書いているか)

(5)患者が受けた治療や検査はしっかり書いているか?

(6)病態生理は正しくかけているか?(解剖生理や疾患のテキストをよく読んで、矢印の向きが病態生理を正しく説明できているか確認してみよう)

関連図について質問コーナー

なんか物足りない感じに見える

関連図を書くと、情報が不足している部分を視覚的に確認できます。

物足りないと感じる部分があれば、まずは原因と結果を理解するためのデータがそろっているかを確認してみてください。

不足データがあればさらにアセスメントを行い、 データを補充して自分が納得できるまでデータをつなげてみましょう。

関連図は、詳しく書ければよいというものではありません。物足りない感じに見えても、関連図の目的はアセスメントや、看護診断、思考過程の可視化などですので、これらの目的が達成できれば空白があろうと自由に書いて良いのです。

個別性のある関連図を書くには

患者に特有な検査データやバイタルサイン、フェイススケールなどを添えて書いてみましょう。

SデータやOデータなども書き込むことによって個別性が上がります。