先生ウケするレポートのポイント5つ

論理的に話を展開している

論理的な文章を書くためには、接続詞の使い方がポイントとなります。

接続詞を効果的に使うことで、次にくる文がどんな内容かの前振りになるからです。

前振りをすることで相手が思考する準備ができるため、文章を理解しやすくなります。

| こんな事を書きたいときは | こんな表現を使ってみよう |

|---|---|

| ♡根拠を示したいとき | なぜなら・というのも・その理由として・その背景として |

| ♡結論を書きたいとき | よって・したがって・それゆえ・ゆえに・そのため・その結果・結果として・以上のことを踏まえて (※「なので」は接続詞ではないので注意!) |

| ♡具体例をかくとき | たとえば・具体的には・例として・実際に・現に・事実・一般的に |

| ♡前の文章を別の言葉で言い換えたいとき | いわば・言い換えれば・逆に言えば・裏を返せば・特に・とりわけ・なかでも |

| ♡要約をしたいとき | すなわち・要するに・つまり |

| ♡付け加えたいとき | 加えて・そのうえ・さらに・しかも・また そればかりか・それどころか |

| ♡話を変えたいとき | それに対して・反対に・一方・他方 |

| ♡逆の意見を書きたいとき | ところが・それにもかかわらず・しかし・それでも・とはいえ・とは言うものの |

| ♡いくつか候補を挙げたいとき | 1つ目は、2つ目は、3つ目は 第1に、第2に、第3に 1点目は、2点目は、3点目は 1点は、もう1点は 最初に、次に、最後に |

↑の表でもあえて表現を複数書きましたが、レポート内では原則として、同じ言葉を安易に何度も使わないようにします。

一般的な語なら「類語辞典」を活用するなど、同じ言葉を繰り返し使用する事を避けましょう。

自分の実体験を入れること

レポートで先生から評価される大切なポイントが「実体験を入れる」ことです。

患者自身が正しく現在の状況を理解できるように支援することが大事である。実際に、私が看護実習で遭遇した場面では、、、

レポートでは、実体験を入れることが大事!

のように、自分の「~である」という主張のあとに具体例として実体験を組み込むことで説得力をもって読み手に訴えることができます。

看護実習中の出来事ではなくても、自分の今までの体験や家族から聞いたことのある話など、何でも大丈夫です。自分のオリジナルの体験をレポートの中に織り交ぜるようにしましょう。

自分の中での変化を書く

レポートを通して自分の変化を書くこと。難しいことではないのに、これを書く看護学生さんが非常に少ないので勿体ない。

今回~を学んで、(自分に出来ること)をやってみた。

赤字になっている部分のように、「自分の中での変化」や「改善点」を書こう

今までは意識していなかったが、今後は~という考え方を意識して患者と関わっていきたい。

のように、レポートを通して学んだことや知ったこと(自分が変わったこと)、自分の生活に取り入れた/取り入れてみたい、という変化を書くこと。

〇〇を読む前は意識もしていなかったが、患者が~である場面に気づくようになった。これは、看護師として、患者にどのような選択肢があるかを提示する時に活かしていくことができる。

赤字になっている部分のように、レポートで「自分の変化」を書くことが大事

勝手にコピペしていない

参考書や本にある言葉は、短い長いにかかわらず、自分のレポートの中で利用する場合は「引用」という書き方をしなくてはなりません。

引用する文は「 」に入れて、出典を明示します。原則として、元の本の言葉にはいっさい変更を加えてはいけません。もしも変更を加える場合は、そのことが分かるようにします。

一部を省略して引用する場合は[略]などを書いて略したことがわかるようにします。

看護とは、ただ治療の補助をするのではない。「看護とは、新鮮な空気、陽光、暖かさ、清潔さ、静かさを適切に保ち、食事を適切に選択し管理すること。こういったことのすべてを、患者の生命力の消耗を最小にするように整えることを意味すべきである」という考え方は、現代に至るまで看護の根幹として残っている(ナイチンゲール 2011:51-52)。

豊かな表現を使う

何度も同じ表現が出てくると、ややくどい印象を与えるため、ほかの適した言葉に置き換えるとよいです。

| 言葉 | 言い換え表現 |

|---|---|

| 感動した | 感銘を受けた・感激した・感極まった・心が動いた 心に響いた・胸を打たれた・胸に迫った・琴線に触れた |

| 思った | 感じた・思い至った・慮った・考慮した・思案した 思いをめぐらせた・思慮した・心に抱いた・脳裏をよぎった・推察した |

| 安心する | 安堵する・胸をなでおろす・ほっ とする 心が安らぐ・気が休まる・気持ちが楽になる・身が軽くなる |

| うれしい | 心が躍る・胸が弾む・天にも昇る心地・痛快 愉快・うきうきする わくわくする・悦ばしい |

| 妥協した | 折り合いをつけた・歩み寄った・折衷案を見つけた |

| 悩む | 苦悩する・頭を痛める・苦悶する・思い詰める 憂う・迷う・思案に暮れる・思い余る・苦境に陥る |

| 心配する | 危惧する・案じる・懸念する・気がかりな 思い悩む・思いわずらう・心もとない・苦慮する |

| 頑張った | 力を注いだ・力を尽くした・最後まで粘った・地道に取り組んだ 努力した・全力投球した |

| 美しい | 華やか・端正な・華麗な・華美な・きらびやかな 端然とした・壮麗な |

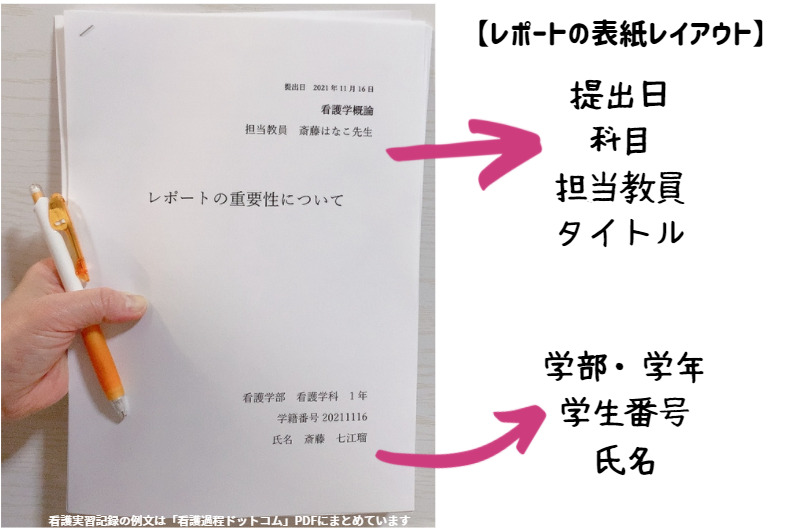

表紙レイアウトの例

表紙に書く項目

レポートの表紙に記入する項目は、課題を出す先生から特に指定がない場合は

- 提出日

- 科目

- 担当教員

- レポートのテーマ

- 自分の学部

- 学年

- 学生番号

- 氏名

を書いていました。

ホチキスどめや表紙の有無、分量や用紙についても先生に確認するとよいです。

文字の大きさとフォント

学校側から指定がある場合はその指定に従いますが、特に指定がない場合は以下のように設定していました。

<タイトル>

フォント:ゴシック体

大きさ:12pt

<本文>

フォント:明朝体

大きさ:10.5pt

<全体>

文字数:40字×30行

レポートの基本ルール

- 段落の書き出しは1字下げること。

- 一人称は「私」に統一する。「自分」や「僕」は一般的には用いない方がよいとされている。

- 原則敬称は不要。(患者さん→「患者」、看護師さん→「看護師」)

<作文用紙の場合>

- 「っ」「ゃ」「ゅ」「ょ」は、一マスに一文字を書くこと。

- 行のはじめに、。」は書かない。これらは前の行末の文字と一緒のマスに書くこと。

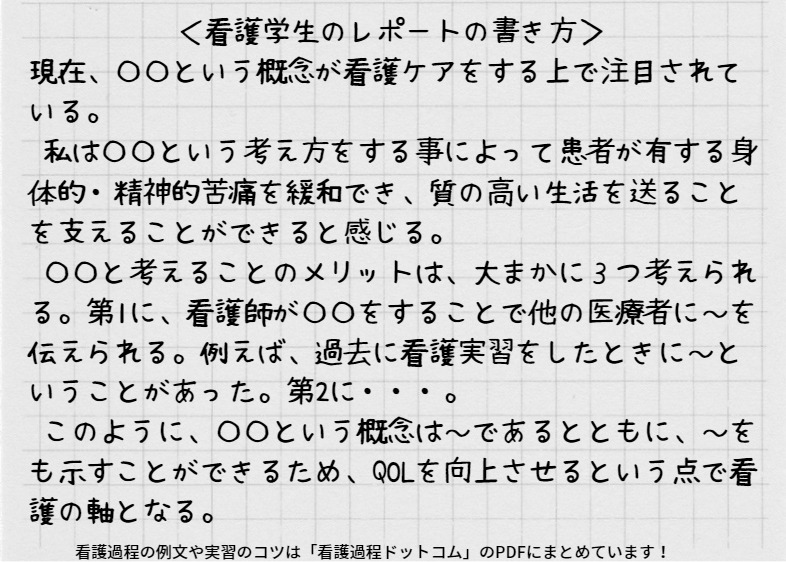

レポートのテンプレートと例文

基本のレポートテンプレート

①〇〇についての説明

現在、〇〇という概念が看護ケアをする上で注目されている。

②〇〇についての自分の意見

私は〇〇という考え方をする事によって患者が有する身体的・精神的苦痛を緩和でき、質の高い生活を送ることを支えることができると感じる。

③2での意見の根拠(自分の実体験を織り交ぜる事が重要!!)

〇〇と考えることのメリットは、大まかに3つ考えられる。第1に、看護師が〇〇をすることで他の医療者に~を伝えられる。例えば、過去に看護実習をしたときに~ということがあった。第2に・・・。

④結論(2での主張を改めて結論付ける)

このように、〇〇という概念は~であるとともに、~をも示すことができるため、QOLを向上させるという点で看護の軸となる。

自分についてのレポート

課題の例:~についてあなたが印象に残った事を書きなさい。あなたにとっての~とは何か。

「印象的な場面とは?」と問われると、ついどんな場面だったのかという描写に注力してしまいがち ですが、先生が知りたいのは「なぜ、その場面が印象に残っているのか」という理由です。

先生は、何をしたのかという結果だけでなく、 その結果の裏側にあるあなたの考えを知りたいと思っています。 「あなたの考える看護とは?」 「学生時代にがんばったこととは?」「印象的な場面とは?」など、どの場面でも結論としての答えに加えて、なぜその結論なのか?その理由を十分に述べることが重要です。

このようなレポートを書く時には、「なぜ私はこの場面に心を動かされたのだろう」「なぜ私はこういう感情になったのだろう」と自分に問いかけてみてください。

①〇〇を感じた場面

私が印象に残った場面は、初日に行われた__という場面だ。その場面では、__を実施した。

②なぜ〇〇と感じたか

印象に残った理由は、__である。__は難しい課題だったが、__をする中で__が芽生えていくのを感じた。

③〇〇と感じた経験は今後どのように生かせるか。

この経験は、__の重要性を学び、__を身につけるきっかけとなった。今回の経験を通じて得た貴重な経験を活かし、今後__という場面でも__をしていきたい。

社会問題についてのレポート

課題の例:~社会について述べよ。我が国の~について述べよ。

時事問題・社会問題についてのレポート課題では、事前知識も必要となる場合が多いです。

参考書を使っていい場合は参考書を読み込み知識をつけ、普段から社会問題、ニュースに関心をもっておくとよいでしょう。

社会問題のレポートの書き方

①このような現状である

②こんなことが原因と考えられる

③現状を踏まえるとこんな課題がある

④3に対してこんな対策が検討されている

⑤4の対策について自分は賛成・反対である

①このような現状社会である

現代社会では__が増えている。

②このようなことが原因と考えられる

この原因として__などが挙げられる。

③現状を踏まえるとこんな課題がある

__が不十分であることや、__が不足していることが課題として挙げられる。

④3に対してこんな対策が検討されている

__の充実や__の改善などが検討されている。

⑤4の対策について自分は賛成・反対である

しかし、私はこのような対策に対して反対である。_という懸念があるからだ。そのため、__という対策が必要である。これにより、__を実現することができる。

看護学生がやりがちな失敗例

ですます調とである調が混在していない

レポートでは原則である調(だ・である)を使います。体言止めは使わない方がよいとされています。

「である」以外に使える表現が知りたいです!!

である調の文末の例としては、以下のようなものがあります。

- ~である。

- ~であろう。

- ~といえる。

- ~と考えられる。

話し言葉を乱用していない

レポートや論文を書く際に、看護学生さん自身が気づかずに、話し言葉を乱用してしまう場合が多いです。

| 話し言葉 | 書き言葉(レポートっぽい表現) |

|---|---|

| でも・だけど | しかし |

| やっぱり | やはり |

| ちょっと | 少し |

| もっと | さらに |

| とても・すごく | 非常に・きわめて |

| どんな | いかなる |

| 重要じゃない | 重要ではない |

| だから | したがって・そのため |

| いろんな | いろいろな |

| じゃあ | では |

| ~っていう発言が | ~という発言が |

| ~しないで | ~せずに |

文字数が足りない

<〇字~〇〇字で書け。という出題であった場合>

要求されている文字数の範囲内で書くこと。

<_字以内で書け・_字程度で書け。という出題であった場合>

一般的には、指定された時数の少なくとも8割は書き、9割以上を目指しましょう。

参考文献を明記していない

<本の場合>

①著者、②発行年、③書名、④出版社

(例:フロレンス・ナイティンゲール(2019年)「看護覚え書 新装版」日本看護協会出版社)

参考文献が本の場合はこのように書く。

<インターネットサイトの場合>

①サイト名、②掲載年、③タイトル、④URL

例:e-ヘルスネット(2021年)「脂質異常症の診断基準」(https://www.e-healthnet.mhlw.go.jp/information/metabolic/)

参考文献としてインターネットサイトを書く場合はこのように書く。