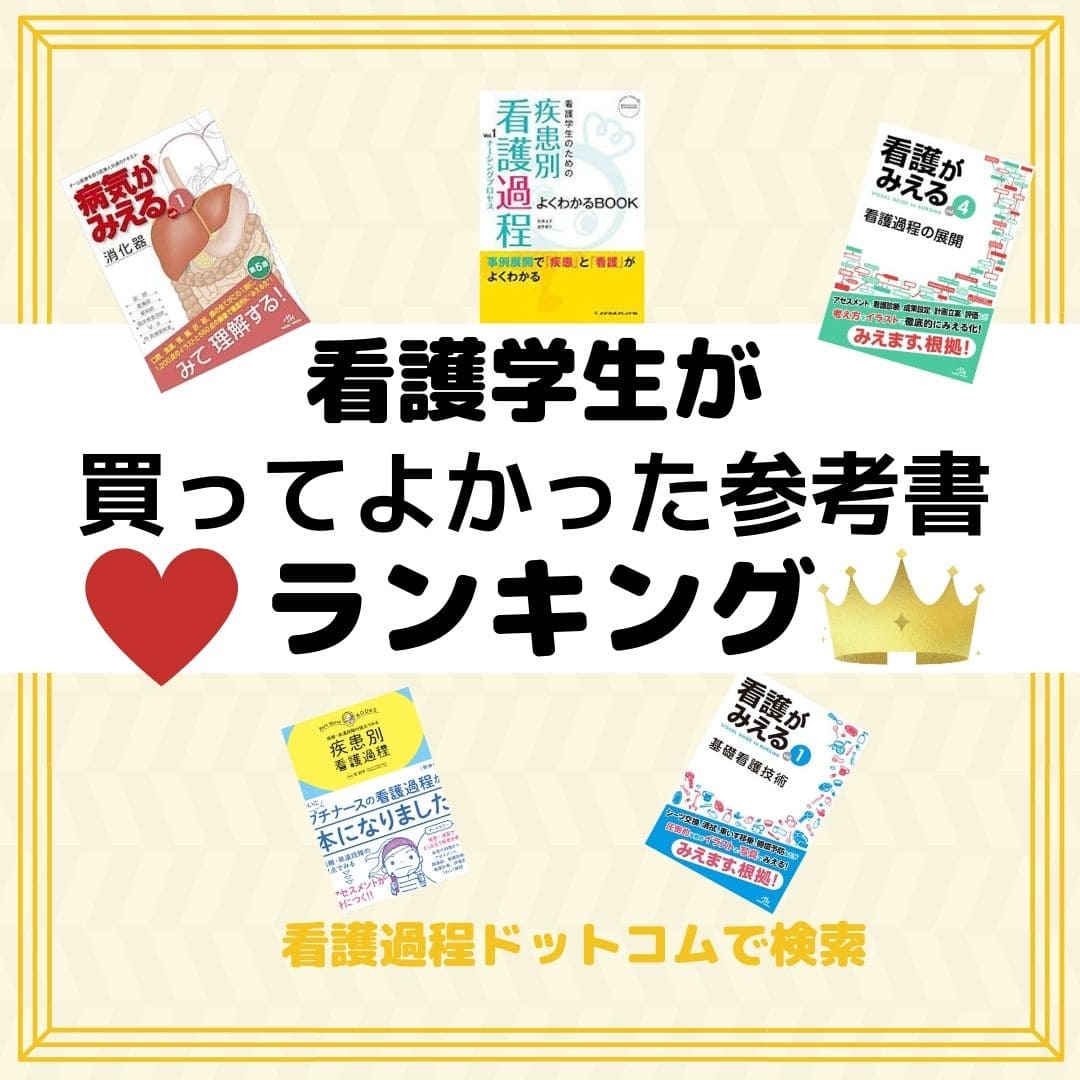

看護系の参考書って本当に沢山ありますが、

専門書ということもあって、1つ1つの値段が高く、購入するときにとても悩むんですよね。

今回は、看護学生さんたちにおすすめしたい参考書を、

看護学生さんたちのアンケート結果をもとにランキング形式でご紹介します。

看護学生の参考書選びのポイント

大き目の本屋さんだと看護コーナーがあり、看護学生向けの教材がたくさん並んでいます。

その中から看護学生が学習する際に最適なものをどのように選べばいいのか。

下記の点に注目しました。

自分が課題や実習で使える内容が載っているか

看護学生のみなさんは、ただ読むだけのために参考書を買うわけではありませんよね。

それぞれ学校で出される課題や、看護実習で「実際に使える内容」を学ぶことができる教材を選択する必要があります。 使えるかどうかは、実際に看護学生さんがご自身で本屋さんで手にとってみるのが一番適切に判断ができます。

判断のポイントはこんな感じです。

- 表現が不自然ではないか?

- 使われている単語や看護技術の方法が古くないか?

- 自分が読んでわかりやすい文章であるか?

- 自分の事例課題にあてはめて、応用しながら使うことができそうか?

忙しくても効率よく学習できそうか

看護学生は毎日授業がぎっしり詰まっていて、課題やテストも多く、忙しい日々を過ごしています。

やることがたくさんあり、なかなか学習の時間が取れない事も多いです。

そのような多忙な中で参考書を使って学習するためには、忙しい状況でも継続しやすい教材である必要があります。

下記の点に注目していました。

- さくいんや目次がわかりやすく、すぐに欲しい情報が見つかるか

- 教材の持ち運びができるか

- イラストや写真が掲載されているか

(看護学生の学習する内容は、目で見て覚えることも多いので画像や色が使われている事が非常に大事です。またその図やイラストが自分好みで見やすいものであるかどうかも重要な視点です。)

看護学生におすすめの参考書ランキング

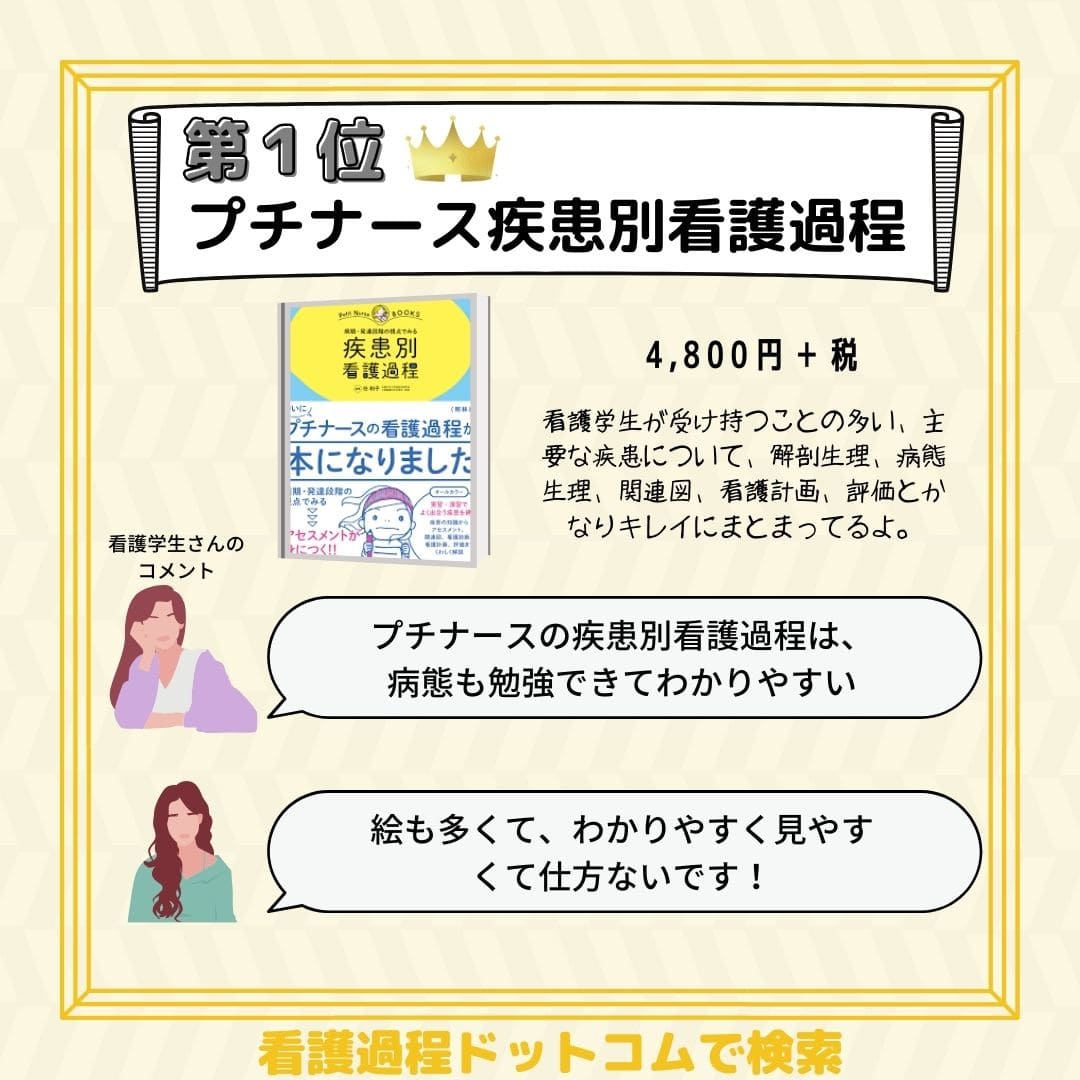

プチナース疾患別看護過程

看護実習でよく出会う疾患について、

- 人体の構造

- 病態

- 診断

が「看護」とどう結びついているのかがまとまっている。

解剖生理、疾患の基礎知識、ヘルスアセスメント、看護過程の展開までの一連の流れが理解できる。

- 疾患ごとにポイントや看護の上で気をつけること、今後の見通しが知りたい。

- 家でじっくり疾患の勉強をしたい。(分厚く、持ち歩きは大変。)

- 数よりも、1つ1つのわかりやすさを重視したい。(疾患数が少ないという意見も少数ありました。)

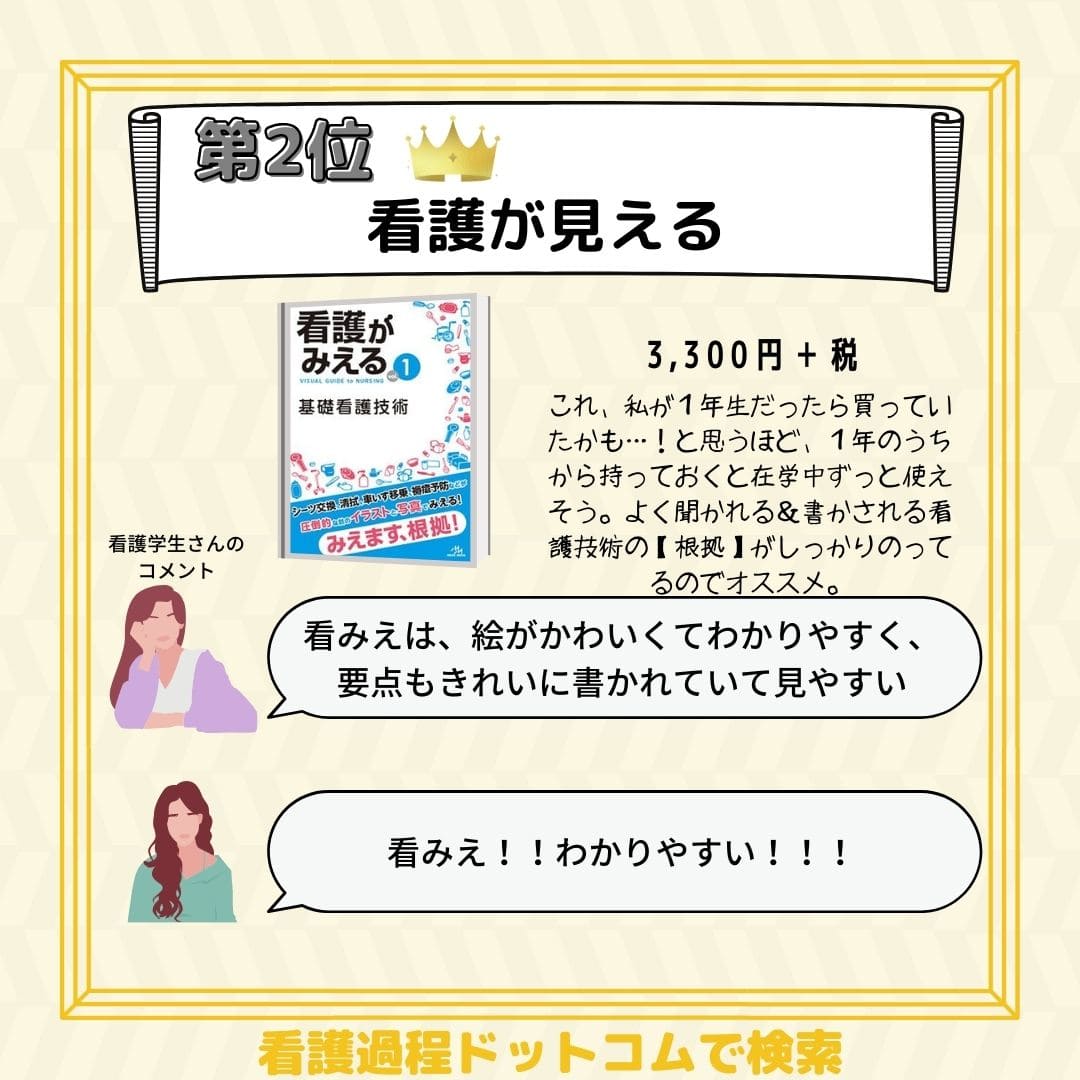

看護が見えるシリーズ

シーツ交換や清拭などの看護学生が実習で行う看護技術の手順が、こまかくイラストと写真で解説されている。

看護実習で使える看護技術のコツや注意点、根拠やポイントがたくさん書かれているので、実習前だけでなく、技術演習のテストの前にもしっかり読み込んで活用している看護学生も多数。

看護が見えるVol.1に記載されている看護技術は

感染予防

環境整備

活動援助

食事援助

清潔ケア

排泄ケア

与薬

罨法

創傷管理

看護の手技を細かく写真とイラストで勉強したい。(写真とイラストの多さが他の参考書と比較しても多いのが特徴です)

なぜその手技をするのか、なぜそこを観察するのか、根拠を交えながら勉強したい。(なぜ?根拠は?という看護師からのつっこみ対策)

病気が見えるシリーズ

医学生や、看護学生に絶大な人気を誇る「病みえ」シリーズ。

臓器や疾患に関する専門的な知識が、初学者わかるような表現や絵を交えた記載で読みやすくまとまっている。

看護学生のうちだけでなく、看護師になってからもずっと使える参考書。

疾患や臓器に関する深い知識も載っていてほしい。(看護学生には必要ない内容が多すぎるという声もありました)

実習だけでなく就職してからも使えるような参考書が使いたい。

看護にフォーカスした参考書ではなく、解剖と疾患に焦点を当てた参考書が欲しい。

看護学生のための疾患別看護過程

事例にそって、看護過程がくわしく解説されています。

情報収集のポイントや、あつめた情報をどのように統合し、看護計画へと導いていくのかがわかる。

大きく分けて、

- 解剖整理

- 疾患の基礎知識

- 病態関連図

- 看護過程

の4つで構成されている。

- 解剖だけ、疾患だけ、看護過程だけ、ではなく解剖生理→疾患→関連図→看護の一連の流れがみたい。

- 説明や解説だけでなく、事例患者を使った看護過程の書き方が見たい。

- ゴードンを使っている。(本書はゴードンで看護過程が展開されています)

看護が見える 看護過程の展開

アセスメント、看護診断、目標設定、看護計画立案、看護ケア実施、評価について、たくさんの図やイラストを使いながら解説されている。

概論と事例の2つで構成されている。概論で看護過程の基本的な思考方法を学び、その後の事例では、概論の知識をどのように使うかが書かれている。

- 看護過程を根本的に勉強しなおしたい。

- 事例の数は少なくていいから、1つの事例を詳しく解説してほしい。(本書で扱われている事例は2例)

- キャラクターやイラストが多く、カラフルな参考書が使いたい。

実習前におすすめの参考書

なぜどうして?シリーズ

会話形式とたくさんのイラストで国試合格のために必要な知識が説明されている。

看護師国試をもとに作られているのに、会話とたくさんのイラストでわかりやすいから、看護学生の低学年のうちからの基礎固めから、実習前の対策、国試前の対策と幅広く使うことが出来る。

ずぼかん

ゆるいイラストがわかりやすく、実習前夜やずぼらな看護学生もスイスイ読めると話題。

全病棟における看護実習対策の基礎がフルカラーのイラストとともに1冊に詰まっている。

周術期看護ぜんぶガイド

これから急性期看護実習を控えている看護学生さんにおすすめの1冊。

周術期看護を実施するために必要な、基礎となる知識と技術が詰まっており、術当日、術後1日目、2日目…と分けて細かく観察項目がまとめられている。

看護過程に沿った対症看護

臨床現場で頻繁に遭遇する症状50項目に対して症状のメカニズムや検査・診断・治療やケア内容などが掲載されている。

看護過程の計画立案まではこの1冊で乗り切ったとの声が散見された。

疾患別看護過程の展開

臨床現場でよく出会う80疾患に対して「疾患別看護過程」と「病態関連図」で解説している。オールカラーの写真や図表が豊富でイメージしやすい。

疾患数が多く網羅されているため、あれこれ参考書を探さなくて済んだという声がある一方、

少し情報量が物足りないという意見もあった。

看護師国家試験対策

クエスチョンバンク

過去10年分の良問+過去6年分全問題+最新国試問題数=全2,088問を掲載!

「正答率70%以上の問題」が赤い色になっているため、重要な部分をはずさずに勉強できる。

医学書院 看護師国家試験問題集

過去5年分の一般問題と過去8年分の必修問題が記載されている。

教科書が医学書院の学校が多いため、教科書と連動して勉強できる。

かんごろ

看護師国家試験のためのゴロあわせがまとまった本。

看護師国家試験過去9回分を分析し、過去に必修問題で問われたテーマに関するゴロが100点以上掲載されている。

また、基準値のゴロも掲載されているため、実習での指導者看護師からの質問対策にも使うことが出来る。